「固定」から「動かす」体幹へ

スポーツ医・科学 委員会

「固定」から「動かす」体幹へ

アスレティックトレーナー 中森 徹(高知県スポーツ科学センター)

近年、学校の部活動やフィットネス界で体幹トレーニングの重要性が広く認識されるようになり、行われています。中でも代表的なのがプランクに代表される「体幹部を固定する」トレーニングです。体幹の安定性を高めることは、姿勢保持やケガの予防に効果的でFIFA(国際サッカー連盟)が推奨するサッカー選手向けの障害予防ウォームアッププログラムの「The 11+(イレブンプラス)」※にも採用されています。

しかし、実際のスポーツ動作の「走る」「投げる」「打つ」「蹴る」といった動作では体幹は固定されておらず、「側屈」や「回旋」といった動きを伴って力を生み出し、また効率よく伝達する役割を果たしています。こうした中で近年注目されているのが「コイリングコア」や「スパイナルエンジン」といった、体幹部の動きに着目した概念です。

コイリングコアとは

全身をつなぐ筋膜ラインを活用して、体幹(コア)を螺旋状に「ねじる・ためる・解き放つ」ことで、効率的にパワーを生み出す身体操作の概念です。特にゴルフや水泳、野球などの回旋運動を伴うスポーツや歩く・走るといった動作でも使われています。

スパイナルエンジンとは

背骨は単なる支持構造ではなく、胸郭と骨盤を伴わせた側屈や回旋などの動きが「エンジン」となり、手足を動かす原動力となるという考え方です。スプリント動作やスイング動作やジャンプ動作などで、人間の背骨が本来持っている自然なS字カーブとバネ作用を活かし、より少ない筋力で大きな力を発揮します。

競技によってはヒップロックという用語が使われています。

体感できる例

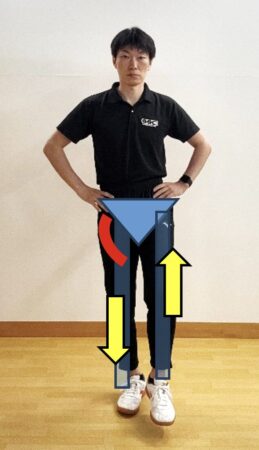

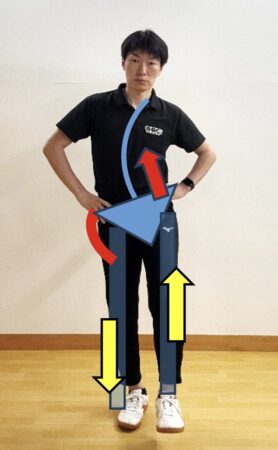

日常的な片足立ち

右足で床を押し、右側の殿筋の収縮により骨盤の水平が保たれ、左足が上げられる。

スパイナルエンジンを意識した片足立ち

骨盤の左側を引き上げることで、左足が上がり、骨盤の右側が下がる。これにより右足で床を押すことができる。

こうした「動かす体幹」を鍛え、使えるようにするエクササイズを紹介します。

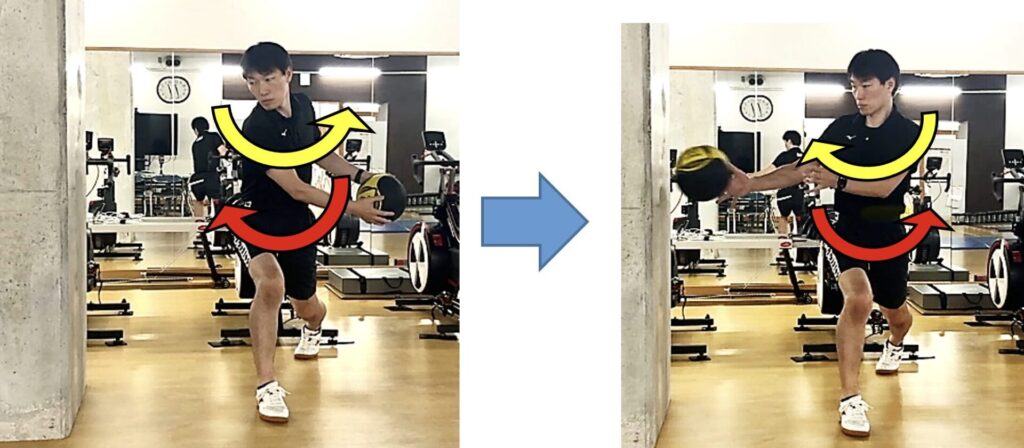

スプリットスタンス メディシンボール ローテーションスロー

スプリットスタンス(前後に脚を開く)姿勢でメディシンボールを使って身体をひねりながら壁に投げる。骨盤と胸郭を反対方向にひねる感覚を意識することで、コイリングコアの動作を体得できます。

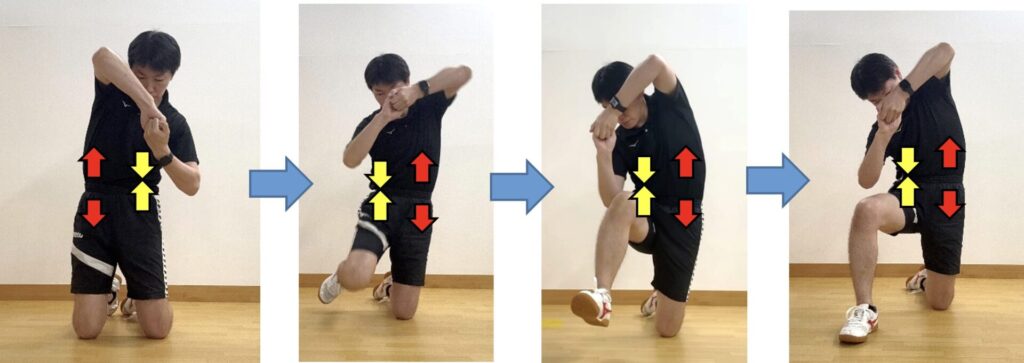

ニーリング トゥ ハーフニーリング スパイナルエンジン

ニーリング(両膝立ち)姿勢をとり、両手を組み、外方に軽く引きます。この時片側の肋骨と骨盤を近づけます。この姿勢から反対側の肋骨と骨盤を近づけ素早く左右を入れ替えます。片側骨盤の引き上げに下肢を伴わせつつ、反対側の骨盤が下がることにより床反力が発生します。この引き上げた姿勢を瞬間的に止めるのがポイントです。

従来のプランクのような「安定性」を重視する体幹トレーニングが間違っているわけではなく、それらによって作られる“土台”の安定性があってこそ、「動的な体幹」の爆発力が生きてきます。安定と動作の両輪で体幹を鍛えることでスポーツパフォーマンスの向上につながります。

コイリングコアやスパイナルエンジンの視点は、これからの身体・動きづくりに欠かせないキーワードになります。強さと柔軟性を兼ね備えた「動ける体幹」を作りましょう。

※JFA(日本サッカー協会)公式サイト参照 日本語版 The 11+

https://www.jfa.jp/medical/11plus.html